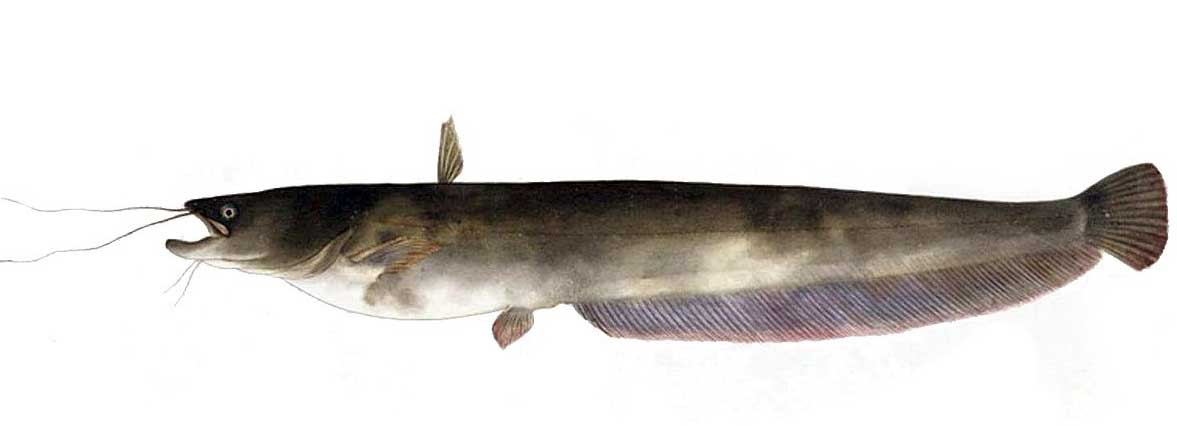

沟鲇 gōu nián

《沟鲇 gōu nián 》由鱼花网(www.fishbkw.com)整理编辑,全文共3465字节,阅读大概需要7~12分钟

| 中文名 | 沟鲇 | 目 | 鲇形目 |

| 拉丁学名 | 亚目 | ||

| 别名 | 科 | 鲇科 | |

| 界 | 动物界 | 种 | 沟鲇 |

| 门 | 脊索动物门 | 属 | 鲇属 |

| 亚门 | 脊椎动物亚门 | 分布 | 淡水流域 |

| 纲 | 硬骨鱼纲 | 汉语拼音 | gōu nián |

沟鲇是一种生长快、个体大、食性广、产量高和抗病力强的良种鱼 类,养殖两三年后,个体最大可达>5~6公斤,其肉质细嫩、味道鲜美。沟鲇具有 杂食性,幼苗时以食棱角、棱足类浮游动物为主,成鱼以食底栖生物、小杂鱼、 藻类为主

动物学史

鲇是1758年,由欧洲瑞典植物学家林奈(Carolus Linnaeus,1707-1778),在《自然系统》(Systema Naturae)第10版中,根据采自亚洲的标本,以鲇Silurus asotus的学名首次被记载。

中国香港有关“鲇”的文献,美国地衣学及鱼类学家赫尔(Albert William Christian Theodore Herre,1868-1962)在1934年于《香港博物学者》杂志(Hong Kong Naturalist)增刊第3卷中《一九三一年十月至十二月采集的香港鱼类》(Hong Kong fishes collected in October – December, 1931)一文中,以“副鲇(Parasilurus asotus)”之名记载,为首个纪录。

鲇属(Silurus)是在1758年,由欧洲瑞典植物学家林奈(Carolus Linnaeus,1707-1778),在《自然系统》(Systema Naturae)第10版中,根据他采自欧洲,于同着上发表的“欧鲇(Silurus glanis)”作模式种(type species)而建立。

该种的先定同物异名(senior synonym)为P. asotus、P. a. asotus、S. asotus,次定同物异名(junior synonym)为P. japonicus、P. bedfordi、S. cinereus、S . dahuricus、S. japonicus等。

中国许多古文献均有“鲇”的清楚记载,上周提及,例如“鰋”“鲇”“鱼夷”“鱼弟”“鯷”,早见于《尔雅》(公元前235-213) 、《战国策》(公元前77-6)、《说文解字》(122)、《本草图经》(1061)、《类篇》(1066)、《唐韵》(751)、《集韵》(1037)、《古今韵会举要》(1308)、《本草纲目》(1596)、《康熙字典》(1716)等。现今,书籍里多以“鲇”作“鲶”,而“鰋”“鲇”“鱼夷”是原用的古字,明朝李时珍在《本草纲目》中有解释得非常清楚: ““鱼夷鱼”(音夷),“鯷鱼”(音题),“鰋鱼”(音偃),“鲇鱼”,鱼额平夷低偃,其涎黏滑,“鱼夷”,夷也,“鰋”,偃也,“鲇”,黏也,古曰“鰋”,今曰“鲇”,北人曰“鰋”,南人曰“鲇””,可见古人称“鰋”因头部扁平,“鲇”因体表黏滑。在日本,字典中“鲇”是“鲶”的同义古字,然而他们却将“鲇”以“训读”(ayu;あゆ)转指为“香鱼(Plecoglossus altivelis)”, “黏”与“念”在日语的“音读”为同音(nen;ねん),故“鲶”是“鲇”被改义后造字的可能性很高。现此重新订正“鲶”为“鲇”之同物异字,应以原有古字“鲇”替回,有关“鰋”的采用仍须待考证。

形态特征

背鳍4~5;臀鳍75~86;胸鳍Ⅰ-9~13;腹鳍Ⅰ-12~13。鳃耙9~13。游离脊椎骨50~540。体长为体高的4.3~6.1倍,为头长的4.3~5.4倍,为前背长的2.8~3.6倍。头长为吻长的3.1~4.4倍,为眼径的6.6~10倍,为眼间距的1.6~2.2倍,为头宽的1.2—1.7倍,为口裂宽的1.3~2倍。

体延长,前部略呈短圆筒形,后部渐侧扁。头纵扁,宽大于头高,钝圆。吻宽且纵扁。口大,次上位,口裂呈弧形且浅,伸达眼前缘垂直下方。唇厚,口角唇褶发达,上唇沟和下唇沟明显。下颌突出于上颌。上、下颌具绒毛状细齿,形成弧形宽齿带,中央分离或分离界限不明显;犁骨齿形成一条弧形宽齿带,两端较尖,内缘中央较窄。眼小,侧上位,为皮膜覆盖。前后鼻孔相离较远,前鼻孔呈短管状,后鼻孔圆形。颌须较长,后伸达胸鳍基后端;颏须短。鳃孔大。鳃盖膜不与鳃峡相连。

背鳍短小,约位于体前1/3处、腹鳍起点垂直上方之前,无硬刺。臀鳍基部甚长,后端与尾鳍相连。胸鳍圆形,侧下位,骨质硬刺前缘具弱锯齿,被以皮膜,后缘锯齿强,鳍条后伸不及腹鳍。腹鳍起点位于背鳍基后端垂直下方之后,距臀鳍起点小于至胸鳍基后端。肛门距臀鳍起点较距腹鳍基后端为近。尾鳍微凹,上、下叶等长。

体色随栖息环境不同而有所变化,一般生活时体呈褐灰色,体侧色浅,具不规则的灰黑色斑块,腹面白色,各鳍色浅。

栖息环境

鲇属温水性鱼类,生存水温0~35℃,最适生长温度23~28℃,pH值7.0~9.0。主要栖息在江河的中下游和水库、湖泊、泡沼中。生活在水生植物丛生的静水域或缓水流处。

生活习性

鲇适应性强,栖息底层,游动迟缓,耐低氧,1毫克/升以下也能生存。白天在草丛间或石缝洞穴中,很少活动,黄昏或夜间出来觅食。

鲇颌齿锋利,肠短、有胃,是一种凶猛的肉食性鱼类。在天然条件下鱼苗阶段可摄食轮虫、水蚤、水蚯蚓及其他鱼苗。鱼种阶段及成鱼阶段则以底层的杂鱼、虾及水生昆虫等为食,所捕食的多是一些小型鱼类,如虎鱼类、鲫鱼、黄颡鱼、麦穗鱼、泥鳅、鲚等,也食虾类及水生昆虫。在北方冬季也摄食,只是摄食强度较低。人工养殖,通过驯化,可摄食人工投喂的动物性饵料和人工配合饲料。 [6]

分布范围

分布于日本(本州、九州、四国)、中国、朝鲜、韩国、蒙古、越南、俄罗斯。在中国分布于安徽、福建、广东、贵州、河北、黑龙江、河南、湖北、湖南、江西、吉林、辽宁、山东、浙江,几乎遍布全国各水系。

繁殖方式

鲇的产卵活动一般在4月下旬至8月下旬的临时水域(稻田)进行,一般与降雨有关。在生殖活动中,雄性先是用头靠近雌性腹部,大力追赶雌性,然后开始从侧面紧贴雌性身体,弯曲尾巴或头部(紧贴)。最后,雄性拥抱雌性的身体,其肛门靠近雌性(拥抱)。在某些情况下,2~4只雄性追逐一只雌性,两只雄性同时拥抱一只雌性。尽管雄性之间没有明显的攻击性行为,但总是最大的雄性最经常接近和拥抱雌性。交配对在水沟、稻田和小溪中移动很长一段距离,进行生殖活动。鲇的产卵地点和产卵期使幼鱼能够避免被捕食的危险,并能有效地进食,首先以浮游生物为食,然后以其他鱼类的幼鱼为食,这些幼鱼在灌溉期变得丰富。产卵散布在被草覆盖的底部表面;它不受雄性保护。卵呈绿色,无膜径1.6毫米,膜径4.3毫米。在19℃的气温下,受精后第7天孵化。

中国长江流域,鲇1冬龄达到性成熟,雌鱼生物学最小型体长为14.2厘米(体重为26克),雄鱼体长为13.5厘米(体重为23.6克)。在3月下旬,水温达到18℃时开始产卵活动,生殖期为3~7月;体长为13.2厘米,体重为147.4克的雌鱼,个体绝对生殖力为7608粒,随着体长和体重的增加而增加,个体相对生殖力为18.9~159.0粒/克体重

中国辽河流域,雄性鲇1冬龄达性成熟,雌性2冬龄达性成熟,产黏性卵;雌性生物学最小型体长为26.5厘米,雄性为18.0厘米;产卵期为5~7月,繁殖高峰期为6月。个体绝对生殖力(排卵数)为6900~138200粒。鲇产卵期长,有利于亲鱼充分利用产卵场和仔鱼利用饵料资源;产卵后卵巢内有大量的卵子残留,可能是对于不稳定生殖环境的适应。鲇成熟卵巢形状为“卵形”,两侧卵巢对称,成熟卵粒较鲤卵粒大,卵径1.8~2.0毫米,怀卵量低于鲤等温和性鱼类,绝对怀卵量约2万粒/千克体重,相对怀卵量约130粒克体重。雄性精巢为扇形条散状,人为体外很难挤出大量精液。

主要价值

食用及经济:鲇为养殖食用鱼种,肉嫩味美,刺少、开胃、易消化,富含营养,通常以煮汤或红烧,亦可炖中药食之。为中型经济鱼类,是主要捕捞鱼类。

药用:鲇除供食用外,还可供药用。肉:甘、温;有滋阴开胃、利尿,下乳之功效。主治:水肿,久病体虚,产妇少奶,催乳。

版权:《沟鲇 gōu nián 》由“鱼花网[www.fishbkw.com]”编辑整理,请勿采集、转载!本文素材均来自网络如有侵权请联系我们予以删除!谢谢...

相关文章

-

怎么钓鲶鱼?

钓鲶鱼的方法如下:准备钓具:选择一根4.5~6米的硬调手竿,主线采用2号以上的尼龙线,子线采用1.5号以上的尼龙线,鱼钩用8号以上伊势尼或相应大小的其它鱼钩,浮漂用七星漂。选择钓点:鲶鱼主要在黄昏和夜间活动,喜欢在水底复杂的环境中觅食,比如水草旁边、大树下、大坝边等。在钓个体比较大的鲶鱼时,鱼线要用...

已经有916人阅读 查看更多 -

渔民捕获500斤“鲢鱼王”,却只卖了2万

近日,有渔民在一个湖内捕获一头鱼身雪白、鱼头巨大的庞然巨物——重达500斤的淡水鱼,可以说前所未见,让许多网友疯狂。这是什么鱼?很多网友表示这像是一条大头鱼——也就是鲢鱼。鲢鱼,是水库、鱼塘养殖常见鱼种,许多喜欢钓鱼的朋友,应该都有钓获鲢鱼的经历——但是你能想象,水中如果有这种级别的超级鲢鱼,一旦上...

已经有1313人阅读 查看更多 -

红尾护头鲿饲养方法好不好养?

狗仔鲸原产南美洲,广泛分布于亚马逊河各个地区。它们真的非常胖,160厘米的狗仔鲸体重就有80千克,可见有多么肥美。而与之相对应的,它们的确非常能吃,并且十分贪婪。如果你用小杂鱼投喂40厘米左右的狗仔鲸,就会发现它们好像永远也吃不饱;你觉得它应该满足了,其实火侯远远未到。什么时候是个头呢?就是它把自己...

已经有1112人阅读 查看更多 -

红尾护头鲿 hóng wěi hù tó

红尾护头鲿(学名:Phractocephalus hemioliopterus)又名军舰鸭嘴、红尾鸭嘴鲶鱼、红尾鲶鱼、狗崽鲸、狗仔鲸、红尾猫、亚马逊河鲶鱼、枕头鲶,是辐鳍鱼纲鲶形目油鲶科的一种,为重要的观赏鱼种。 红尾护头鲿(Phractocephalus hemioliopterus)为鲇型目,...

已经有781人阅读 查看更多 -

沟鲇的养殖方法技巧与疾病防治

养殖方法1、选择优良鱼种饲养鲇鱼要保持水质良好,在鱼池消毒完毕放养鱼苗前一周开始培肥水质。可在水面上种植一些水浮莲,起到遮阴、防逃及调节水质的作用。池水须经常更换,一般10~15天须换掉1/3池水。应经常观察池水水质的变化,一般水质以黄绿色为宜。若发现鱼苗窜出水面,说明池水过肥水中缺氧,应及时注入新...

已经有1010人阅读 查看更多 -

玻璃鲶 bō lí nián

玻璃鲶【bō lí nián 】属鳅科和鲶科。鱼体透明如同玻璃,可以清晰数出体内的骨头数,犹如骨骼标本,故称之为“玻璃鲶鱼”,又名玻璃猫。身体各内脏被挤于前面,收藏于一银色袋中。嘴边有两条细长触须,一碰到食物,就可立即将食物吃进嘴里。游泳时,尾部较低,像跳舞一般。...

已经有893人阅读 查看更多 -

鲶鱼和鳗鱼的区别有什么不同?

鳗鱼欧洲海鳗有着一嘴尖锐的牙齿。因此得到了一个非常凶猛的名声。实际上,它们非常害羞,成天躲在珊瑚礁缝隙后面。通常它们都张着嘴巴,这样水就会从它们的鳃中流过。它们长长的强健身体已经非常适应于礁石和珊瑚之间的生活。它们的皮肤上没有鳞片,另外腹鳍和胸鳍也已经退化到看不出来所遗留的鱼鳍只是覆盖着一层厚厚皮肤...

已经有1181人阅读 查看更多 -

非洲尼罗河带有胡须的鱼有哪些?

埃及胡子鲶,又名革胡子鲶,埃及塘鲺。原产于非洲尼罗河水系,我国1981年从埃及引进。埃及胡子鲶食性广、生长快、个体大、耐低氧。埃及胡子鲶体色发黑,共8须,头较扁。 埃及胡子鲶在分类学上属胡子鲶科,胡子鲶属。体呈圆筒形,比本地胡子鲶头更扁平,身体更延长,口稍下位,触须发达,眼较小。头背部有许多骨...

已经有863人阅读 查看更多 -

胡子鲇繁殖产卵在哪一段时间?

产卵期5~7月,产卵时雄鱼以尾掘一个圆形穴,雌鱼产卵其中。产卵70~200粒,鱼卵受精后,雄鱼离去,雌鱼守穴防敌,直至仔鱼能自由游动觅食方始离去。...

已经有1489人阅读 查看更多 -

胡子鲇 hú zǐ nián Clari

胡子鲇(学名:Clarias fuscus)是胡子鲇科、胡子鲇属一种为热带、亚热带小型底栖鱼类。体延长,头部平斜,后部侧扁;头背部具骨板。吻宽而短。前鼻孔为一根短管,后鼻孔则为裂缝状。上颌较突出。须四对,鼻须与颏须各一对,较短;上下颌须各一对,较长。体裸露无鳞,皮肤光滑,多黏液;侧线平直,沿体侧中部...

已经有1070人阅读 查看更多

- 假鳡鱼 jiǎ gǎn yú 棍子鱼

- 白鱼 bái yú Anabarilius

- 鲌 bà culter

- 鲴鱼 gù yú

- 岩原鲤 yán yuán lǐ Procypris rabaudi

- 丝鳍塘鳢 sī qí táng lǐ Nemateleotris magnificus (Fowler, 1938)

- 丝鳍线塘鳢 sī qí xiàn táng lǐ Nemateleotrismagnifica

- 瓣结鱼 bàn jié yú Tor brevifilis (Wu, 1977)

- 斑鳜 bān guì Siniperca scherzeri

- 瓦氏黄颡鱼 wǎ shì huáng sǎng yú Pelteobagrus vachelli