中华鲟 Acipenser sinensis zhōng huá xún

| 中文名 | 中华鲟 | 目 | 鲟形目 |

| 学名 | Acipenser sinensis | 亚目 | |

| 别名 | 鲟鱼、鳇鲟、黄鲟、潭龙、鳇鱼、鲟鲨 | 科 | |

| 界 | 动物界 | 属 | 鲟属 |

| 门 | 脊索动物门 | 种 | 中华鲟 |

| 纲 | 硬骨鱼纲 | 分布 | 分布于中国、日本、韩国、老挝人民民主共和国和朝鲜。 |

| 亚纲 | 辐鳍鱼纲 | 拼音 | zhōng huá xún |

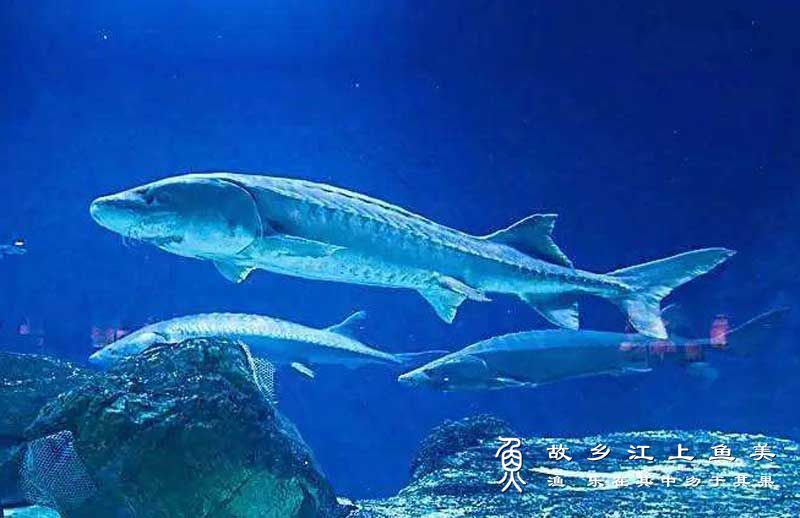

中华鲟(学名:Acipenser sinensis):是硬骨鱼纲鲟科的鱼类。常见个体体长0.4-1.3米,体重50-300千克;最大个体体长5米,体重可达600千克。是长江中最大的鱼,故有“长江鱼王”之称。体呈纺锤形,头尖吻长,口前有4条吻须,口位在腹面,有伸缩性,并能伸成筒状,体被覆五行大而硬的骨鳞,背面一行,体侧和腹侧各两行。尾鳍为歪尾型,偶鳍具宽阔基部,背鳍与臀鳍相对。腹鳍位于背鳍前方,鳍及尾鳍的基部具棘状鳞,肠内具螺旋瓣,肛门和泄殖孔位于腹鳍基部附近,输卵管的开口与卵巢远离。

Chinese sturgeon (scientific name: Acipenser sinensis): it is a fish of the sturgeon family of the class teleost. Common individuals are 0.4-1.3m long and weigh 50-300kg; The largest individual is 5 meters long and weighs up to 600 kg. It is the largest fish in the Yangtze River, so it is known as the 银行卡fish king of the Yangtze River银行卡.

中华鲟是底栖鱼类,食性非常狭窄,属肉食性鱼类,主要以一些小型的或行动迟缓的底栖动物为食,在海洋主要以鱼类为食,甲壳类次之,软体动物较少。中华鲟幼鱼主食底栖鱼类蛇鲲属和蛹属及鳞虾和蚬类等,产卵期一般停食。

夏秋两季,生活在长江口外浅海域的中华鲟回游到长江,历经3000多公里的溯流博击,才回到金沙江一带产卵繁殖。产后待幼鱼长大到15厘米左右,又携带它们旅居外海。它们就这样世世代代在江河上游出生,在大海里生长。

中华鲟生命周期较长,最长寿命可达40龄。是中国一级重点保护野生动物,也是活化石,有“水中大熊猫”之称。分布于中国、日本、韩国、老挝人民民主共和国和朝鲜。主要分布于中国长江干流金沙江以下至入海河口,其他水系如赣江、湘江、闽江、钱塘江和珠江水系均偶有出现。

形态特征

中华鲟体长形,两端尖细,背部狭,腹部平直。头呈长三角形。吻尖长。鼻孔大,两鼻孔位眼前方。喷水孔裂缝状。眼小,椭圆形,位于头后半部。眼间隔宽。口下位,横裂,凸出,能伸缩。唇不发达,有细小乳突。口吻部中央有2对须,呈弓形排列,其长短于须基距口前缘的1/2,外侧须不达口角。鳃裂大,假鳃发达。鳃耙稀疏,短粗棒状。背鳍1个,后位,后缘凹形,起点在臀鳍之前。臀鳍与背鳍相对,在背鳍中部下方。腹鳍小,长方形,位体中央后下方,近于臀鳍。胸鳍发达,椭圆形,位低。尾鳍歪形,上叶特别发达,尾鳍上缘有1纵行棘状鳞。

幼鱼体表光滑,成鱼体表粗糙。具5纵行骨板。背部正中1行较大,背鳍前有8-14块,背鳍后有1-2块;体侧骨板29-43块;腹侧骨板13-17块;臀鳍前后各有1-2块。成熟鱼额、顶骨在背中线上彼此不紧接,留下长形的额、顶骨间缝(或间孔),可见到下面的软骨脑颅。脊椎结构上,只有9枚左右完整的壳状椎体,在两枚基背片之间有2-4枚间背片。尿殖管结构上,中华鲟内输卵管较短,雄体的内输卵管末端封闭,不具内输卵管盲管。

体色在侧骨板以上为青灰、灰褐或灰黄色,侧骨板以下逐步由浅灰过渡到黄白色;腹部为乳白色。各鳍呈灰色而有浅边。

最大体长5米,常见体长40-130厘米。 背鳍50-54;臀鳍30-34;胸鳍48-54;腹鳍32-42;鳃耙9-15+6-10。体长为体高的6.71-8.75倍,为头长的2.83-3.17倍。头长为吻长的1.90-2.83倍,为眼径的12.36-19.41倍,为眼间隔的3.44-3.93倍。尾柄长为尾柄高的1.9-2.73倍。(测量标本8尾,分别采自长江、上海、广东、浙江省宁波、福建省福州。

栖息环境

中华鲟生活于大江和近海中,是底层鱼类,具有洄游性或半洄游性。春夏季5-6月间喜群集于河口,秋季上溯而至江河之上游。古有:“鳣出江、淮、黄河、辽海深水处”,“其居也在堆石湍流之间”。

生活习性

中华鲟形态威猛,个体硕大,寿命较长,最长命者可达40岁,是淡水鱼类中个体最大、寿命最长的鱼。中华鲟进江后,必须在江里滞留一年,于第二年10月到达产卵场所。在这一年里,中华鲟并不是一直溯江而上,而是时游时停,有时在河道坑洼处潜伏几天不动。第二年秋季上溯至江河上游水流湍急、底为砾石的江段繁殖,繁殖群体聚集于产卵场繁殖。

中华鲟为底栖鱼类,属于以动物性食物为主的杂食性鱼类,主要以一些小型的或行动迟缓的底栖动物为食,包括虾蟹、鱼类、软体动物和水生昆虫等。因生活环境的不同食物种类也有所不同,幼鱼在长江中、上游江段主要以摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫、蜉蝣幼虫及植物碎屑等为食,到了河口咸淡水域中的幼鱼则以虾类、蟹类及小鱼为食。鲟鱼洄游期间不摄食。在长江口外近海水域,中华鲟摄食强度增大,通常在3-4级,食物以鱼和蟹为主,还有虾和头足类等。

《本草纲目》中对其食性的记载为:“其食也,张口接物,听其自入,食而不饮,蟹鱼都误食之”。实际上中华鲟是靠口膜的伸缩将食物吸入,食物对象多数是生活于泥表或陷藏在泥渣中的各类小型动物。中华鲟从海洋进入江河的整个洄游和滞留期间,基本上不摄食。因此,中华鲟在淡水中的能量消耗和性腺发育所需的营养,依靠它在进入淡水前体内积累的大量脂肪等物质。因而,在淡水中,愈接近成熟的个体,身体就愈消瘦。

分布范围

分布于中国、日本、韩国、老挝人民民主共和国和朝鲜。

中华鲟是鲟形目中*跨过北回归线的种类,曾主要分布于朝鲜半岛西海岸以南的沿海地区和各大江河,中国长江干流金沙江以下至入海河口,其他水系如赣江、湘江、闽江、钱塘江和珠江水系均偶有出现,以长江出产较多。

中华鲟是鲟鱼中分布最南的物种。历史上记载于朝鲜西南部和日本九州西部。在中国,该物种历史上曾在黄河、长江、珠江、闽江和青塘江中发现。 然而,它已在黄河、闽江、钱塘江和珠江中灭绝。该种也从长江上游三峡大坝上方灭绝,仅分布于长江中下游及黄东海沿岸(长江水系)。

版权:《中华鲟 Acipenser sinensis zhōng huá xún》由“鱼花网[www.fishbkw.com]”编辑整理,请勿采集、转载!本文素材均来自网络如有侵权请联系我们予以删除!谢谢...

相关文章

-

关于鳇鱼的一段历史传说

话说在乾隆年间,剽悍的赫哲族人捕获了一条古怪的大鱼,当时,谁都没有见过这么大的鱼,感到非常惊奇。按照当时的惯例,凡是民间珍稀的物品都要送到京城献给皇帝,所以这条“大怪物”就被当地的渔民从黑龙江,经历了千辛万苦,在没有现代交通工具的情况下,送到了京城。当时的文武百官谁也叫不出这条大鱼的名字,谁也没见过...

已经有799人阅读 查看更多 -

我国最大的淡水鱼是什么?

生活在我国的黑龙江省,鳇鱼,是一种食肉的大型鱼类,最重的鳇鱼可以达到2000斤。而普通的鱼虾碰到它,也是一口就被吃掉了。而且这种鱼的寿命也是很长的,还有“淡水鱼王”这样的美称。是我国最大的淡水鱼!...

已经有818人阅读 查看更多 -

鳇鱼是国家保护动物吗?

是的,为了保护鳇鱼,在1994年首次将鳇鱼列为入了《中国生物多样性保护行动计划》,且是二级保护动物。到了2004年《中国物种红色名录》中更是将鳇鱼列为了濒危物种。...

已经有1046人阅读 查看更多 -

鳇鱼和鲟鱼有什么区别有哪些?

鳇鱼指的是硬骨鱼纲鲟形目鲟科鳇属中的鱼,鲟鱼指的则是硬骨鱼纲鲟形目鲟科鲟属中的鱼。这两种鱼虽然同科,但是不同属。这说明它们的亲缘关系比较近,但是并不完全相同。具体来说,它们的存在历史就不同。鳇鱼起源于侏罗纪阶段,而鲟鱼则起源于白垩纪阶段。它们的分布范围也不同。鳇鱼的分布地区要更靠近北方一些。一、鳇鱼...

已经有1703人阅读 查看更多 -

抚远渔民网上千斤重达氏鳇

19日15时许,黑龙江省抚远市水产局与抚远鲟鳇鱼保护协会负责人接到信息,在抚远鱼市场发现一尾受伤的巨型野生达氏鳇鱼,他们立即赶赴现场,将其转运到活鱼车间进行救治。渔民一网捞条千斤的达氏鳇生活报记者从抚远市鲟鳇鱼保护协会会长李国志处了解到,19日上午,抚远渔民马红军和另两个渔民驶入黑龙江开始打渔。三人...

已经有1062人阅读 查看更多 -

中华鲟和鲟龙鱼有什么区别?

区别:常见的是达氏鲟鱼,体型小于中华鲟,而鳇鱼的体型要大很多,大于中华鲟,而长相不同在于鳇鱼鼻子如避雷针而嘴巴很大超过身体宽度,鲟鱼鼻子如炮弹嘴巴没有超过身体宽度;1.鲟鱼是世界上最古老的鱼类之一,现存鲟鱼种数有25到26种,鲟鱼属于脊索动物门,脊椎动物亚门,隶属于硬骨鱼纲,辐鳍亚纲,软骨硬鳞总目,...

已经有1078人阅读 查看更多 -

达氏鳇 Huso dauricus d

达氏鳇(学名:Huso dauricus)是鲟科、鳇属软骨鱼类。头尖、尾歪、体长,颜色黄褐,身上无鳞,而在背脊和两侧有5列菱形的骨板(硬鳞)。鳇鱼长可达5.6米,重可达1000千克。...

已经有1296人阅读 查看更多 -

达氏鲟 Acipenser dabrya

达氏鲟(学名:Acipenser dabryanus)是鲟科、鲟属鱼类。体长梭形,胸鳍前部平扁,后部侧扁。头呈楔头形。吻端尖细,稍向上翘。鼻孔大,位眼前方。眼小,均位头侧中央部。口下位,横裂,能伸缩。吻的腹面具2对长触须,其长约等于须基距口前缘的1/2。鳃裂大。鳃耙多且排列紧密,薄片状。背鳍1个,后...

已经有845人阅读 查看更多 -

西伯利亚鲟保护现状及物种状况怎么样

保护现状保护级别列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2009年 ver 3.1)——濒危(EN)。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)——附录Ⅱ。列入中国农业农村部2019年7月29日发布的《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录(第二批)》。列入《中国国家重点保护野生动...

已经有1140人阅读 查看更多 -

西伯利亚鲟繁殖养殖技术技巧方法解读

繁殖方式西伯利亚鲟性成熟比那些分布靠南的鲟鱼要迟,雌鲟初次性成熟年龄在19-20年以上,雄鲟17-18年以上。雌鲟多数在25-30年成熟,雄鲟多数在20-24年成熟。勒拿河中的西伯利亚鲟性成熟相对较早,雌鲟11-12年成熟,雄鲟9-10年成熟。在西伯利亚各水域,西伯利亚鲟雌鲟繁殖周期至少为3-5年,...

已经有1042人阅读 查看更多

- 假鳡鱼 jiǎ gǎn yú 棍子鱼

- 白鱼 bái yú Anabarilius

- 鲌 bà culter

- 鲴鱼 gù yú

- 岩原鲤 yán yuán lǐ Procypris rabaudi

- 丝鳍塘鳢 sī qí táng lǐ Nemateleotris magnificus (Fowler, 1938)

- 丝鳍线塘鳢 sī qí xiàn táng lǐ Nemateleotrismagnifica

- 瓣结鱼 bàn jié yú Tor brevifilis (Wu, 1977)

- 斑鳜 bān guì Siniperca scherzeri

- 瓦氏黄颡鱼 wǎ shì huáng sǎng yú Pelteobagrus vachelli