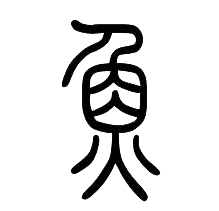

黑鮟鱇 Lophiomus setigerus (Vahl, 1797)

| 中文名 | 黑鮟鱇 | 目 | 鮟鱇目 |

| 拉丁学名 | Lophiomus setigerus (Vahl, 1797) | 亚目 | 鮟鱇亚目 |

| 别名 | 黑鮟鱇,黑口鮟鱇,结巴鱼,琵琶鱼,蛤蟆鱼,老头鱼 | 科 | 鮟鱇科 |

| 界 | 动物界 | 种 | 黑鮟鱇 |

| 门 | 脊索动物门 | 属 | 黑鮟鱇属 |

| 亚门 | 脊椎动物亚门 | 分布 | 印度洋和太平洋 |

| 纲 | 辐鳍鱼纲 | 汉语拼音 | hēi ān kāng |

黑鮟鱇,Lophiomus setigerus (Vahl, 1797),辐鳍鱼纲,鮟鱇目,鮟鱇亚目,鮟鱇科,黑鮟鱇属的一中鱼类。最大体长可达40厘米。体平扁而柔软;头部特别宽广平扁,呈圆盘状,躯干部则极为瘦小。主要栖息在近海砂泥底质海域。底栖性鱼类,栖息深度在30-800公尺间,行动迟缓,常匍匐于海底。肉食性。通常以吻触手及饵球引诱猎物前来,在瞬间一口吸入猎物,以鱼类及甲壳类为食,广泛分布于印度-太平洋区,可食用。

Lophiomus setigerus (Vahl, 1797), commonly known as stuttering fish, toad, sea toad, lute fish, etc., radiofin fish, order, suborder, family, genus.

形态特征

体平扁而柔软;头部特别宽广平扁,呈圆盘状,躯干部往后渐尖细。口极宽,开于头前端;下颌明显突出于上颌;上颌及前上颌齿1-2列,下颌齿4-5列,均为倒伏;锄骨及腭骨均具齿;舌齿(第五角鳃骨)呈V字形排列。无鳃耙。体祼露不具鳞,头部及体侧具有发达皮瓣。头骨脊及前上颌骨表面具有颗粒状棘。鳃孔位于胸鳍基部后下方,未向前延伸间。背鳍两个,第一背鳍有VI棘,第I棘位于吻端,特化成吻触手,末端饵球具两黑色小球、旗状皮瓣以及细丝;第II及III棘长,第IV及V棘渐短小,第VI棘常隐于皮下。脊椎骨数18-19;第二背鳍具软条7-9;臀鳍与第二背鳍相对,具软条5-7;胸鳍发达,支鳍骨特化成柄鳍而埋于皮下;尾鳍截形或略圆。体背黑褐色,腹面白色;口腔粘膜黑色或暗褐色而有白斑。背、尾及胸鳍黑褐色,腹及臀鳍淡色。

鮟鱇有两个背鳍。第一背鳍与一般鱼不同,由5~6根独立分离的鳍棘组成(6根是黄鮟鱇,5根是黑鮟鱇)。前两银位于吻背部。其顶端有皮质穗。第2背鳍与臂鳍均位于尾部。胸鳍很宽,侧位,圆形,基部成臂状,有利助身体滑行。腹鳍短小,喉位。尾鳍圆截形。体裸露无鳞,在头体上方及体侧边缘均有大小不一的皮质突起。 鮟鱇身体柔软、无鳞,头和体的边缘有许多皮质突起。体前半部平扁,圆盘形,尾部细小。体长50厘米以上。背紫褐色,腹面淡色。头大,口宽,牙尖锐,口内有黑白斑纹。胸鳍宽大,臂状。背鳍最前3鳍棘分离,第一棘顶端有皮瓣(也叫皮质穗),瓣内寄生着一些发光的细菌,鮟鱇的嘴巴很大,而且牙齿是犬齿状,头顶上又有一根钓竿,这根钓竿不时会发出星星的闪光来引诱小鱼,像一只悬挂明灯的钓鱼杆。鮟鱇为近海底层鱼类,不大游动,捕食机会少,在长期的演化过程中,它的背鳍发生了变化:第一个背鳍逐渐向头部延伸,背鳍的前三枚鳍棘在头顶前方分离呈丝太,其末端有一根发光的皮瓣。当小鱼在闪光点附近游动时,鮟鱇就摇动它的钓具,引鱼上钩,送入口内。

人们在海上捕捞到的鮟鱇目的一些深海种类(如角鮟鱇等)通常是雌鱼,一般见不到雄鱼。这是因为雄鱼在出生不久,个体很小时就寄生在雌鱼的身体上,大多已同雌鱼结为一体,但仔细观察,仍可辨出雄鱼的体形。雌雄如此亲密无间,这在动物界中是比较罕见的。更多种类的鮟鱇雄鱼营独立生活。据说有人在冰岛外海捕捞的雄鮟鱇体重仅为雌鮟鱇的千分之一。

鮟鱇的肉富含维生素A和C。其尾部肌肉可供鲜食或加工制做钱松等,其鱼肚、鱼籽均是高营养食品,皮可制胶,肝可担取鱼肝油,鱼骨是加工明骨鱼粉的好原料。 鮟鱇又叫老人鱼,因为它发出的声音似老人咳嗽。鮟鱇的前端扁平呈圆盘状,身躯向后细尖成柱形,两只眼睛生在头顶上,一张血盆大口长得像身体一样宽,嘴巴边缘长着一排尖端向内的利齿;腹鳍长在喉头,体侧的胸鳍有一个臂,它平时常栖伏水底,紫褐色的体上光滑无鳞但散杂着许多小白点,整个体色与海底颜色很相似。

鮟鱇的胃口很大,它的胃中常充满着鲨鱼等。它生长在黑暗的大海深处,行动缓慢,又不合群生活,在辽阔的海洋中雄鱼很难找到雌鱼,一旦遇到雌鱼,那就终身相附至死,雄鱼一生的营养也由雌鱼供给。久而久之,鮟鱇鱼就形成了这种绝无仅有的配偶关系。

分布范围

广泛分布于印度-太平洋区。

种群现状

强生氏鮟鱇(Melanocetus johnsoni)

这种鮟鱇全长只有10厘米。在深海中不大能遇到猎物,所以较自己大的食物都尽量吞下。锐利的牙齿是向内边的,一旦捕到猎物,就不会让它逃脱。

密棘鮟鱇(Ceratias holboelli)

密棘鮟鱇的雌鱼远大于雄鱼,雌鱼全长1-1.2米,小的为雄鱼,只有8-16厘米,雄鱼寄生在雌鱼身上而生活。雄鱼遇到雌鱼时就咬住不放,不久就成为雌鱼身体的一部分。

羊齿鮟鱇(Gigantactis vanhoeffeni)

全长30厘米,具有体长两倍以上长的“钓竿”。

疏棘鮟鱇(Himantolophus groenlandicus)

全长60厘米,具有绳结和绳条一样的“钓竿”。

版权:《黑鮟鱇 Lophiomus setigerus (Vahl, 1797)》由“鱼花网[www.fishbkw.com]”编辑整理,请勿采集、转载!本文素材均来自网络如有侵权请联系我们予以删除!谢谢...

相关文章

-

疏棘鮟鱇 Himantolophus g

疏棘鮟鱇 Himantolophus groenlandicus shū jí ān kāng 雌鱼体短,球状,口大,斜裂,有许多小齿排成多列,第一背鳍棘位于眼间隔上,吻触手极大,有许多丝状分支,背鳍6或6以下,臀鳍5或5以下,皮肤上有许多小棘,长在基板的中央,散布于体表,体及口腔褐色、灰色到黑...

已经有949人阅读 查看更多 -

美洲鮟鱇 Lophius america

美洲鮟鱇,Lophius americanus (Valenciennes, 1837),为鮟鱇科、黑鮟鱇属的一种鱼类,也是鮟鱇目(Lophiiformes)鮟鱇科(Lophiidae)约12种垂钓鱼的统称。 产于世界暖海及温带海洋。 鮟鱇体软皮松,头宽扁,体细长成椎形。鮟鱇体软皮松,头宽扁,体细长...

已经有831人阅读 查看更多 -

密刺角鮟鱇 Cryptopsaras

密刺角鮟鱇,学名Cryptopsaras couesii,属于角鮟鱇科。广泛分布于世界三大洋之热带及亚热带海域。...

已经有826人阅读 查看更多 -

强生氏鮟鱇 Melanocetus j

强生氏鮟鱇(Melanocetus johnsoni)这种鮟鱇全长只有10厘米。在深海中不大能遇到猎物,所以较自己大的食物都尽量吞下。锐利的牙齿是向内边的,一旦捕到猎物,就不会让它逃脱。...

已经有757人阅读 查看更多 -

推荐几种黑鮟鱇的烹饪方法

营养价值鱼肉富含维生素A和C。其尾部肌肉可供鲜食或加工制做鱼松等,其鱼肚、鱼籽均是高营养食品,皮可制胶,肝可担取鱼肝油,鱼骨是加工明骨鱼粉的原料。富含钙、磷、铁等多种微量元素,营养价值还是比较高的。经常食用鮟鱇鱼肝脏,有助于保护视力、预防肝脏疾病发生。香黑鮟鱇配萝卜酸奶薄荷原料:4块鮟鱇或者鳕鱼,每...

已经有886人阅读 查看更多 -

黑鮟鱇的生活习性解读

鮟鱇是一个专业的“钓鱼”能手。它的“钓竿”是由背鳍的第一鳍棘演变而来的。“钓竿”竖立在巨口的上方。鮟鱇的“钓竿”种类繁多,各种鮟鱇都有长短、粗细、大小、软硬不同的“钓竿”。有些“钓竿”看起来很短,但是弹性很大,能够弹出很远。在“钓竿”的顶端,有一个肉质的小球或者膜状物,用来引起小鱼的注意。这是鮟鱇的...

已经有1423人阅读 查看更多 -

我国为白鲟所发的纪念邮票

中国于1994年3月18日发行的《鲟》邮票一套四枚,分别为白鲟(国家一级保护动物)、达氏鲟(又名长江鲟)、中华鲟(又名王鲔鱼,国家一级保护动物)、鳇。它们分别属于鱼纲硬鳞总目的白鲟科和鲟科,均为国家重点保护的珍稀动物,为长江、黑龙江、珠江等流域经济价值极高的特产鱼,肉及鱼子酱在国际市场享有盛名,素有...

已经有1144人阅读 查看更多 -

白鲟留给我们的世界纪录!

最大的溯河洄游鱼类:在淡水中出生,幼年时洄游到海里,然后回到淡水中产卵的鱼被称为溯河洄游鱼。这种鱼中最大的是白鲟,它们平均长2.3米,重65~130千克。鲟鱼有钻石形状、像珐琅一样的鳞片。(吉尼斯世界纪录)...

已经有827人阅读 查看更多 -

白鲟的繁殖方式解析

初次性成熟年龄为7~8龄,个体长度一般在2米左右,重量在25公斤以上。生殖季节约在3~4月,产卵场所在长江上游重庆以上,水流较急流速约0.49米/秒、水深10米以内、底质多为岩石或鹅卵石的河段,比较集中的产卵场在江安县附近的长江河段和四川宜宾柏树溪附近的金沙江河段。四川省宜宾县柏溪镇对岸约500米江...

已经有1199人阅读 查看更多 -

白鲟物种起源解读

匙吻鲟科鱼类最早出现于白垩纪(距今一亿多年)。现今存活的匙吻鲟科鱼类仅有两属的两种,分别分布于亚洲的长江和北美洲的密西西比河。主要原因是在古地质上由于第四纪冰期产生的环境剧烈变化,使原来比较广泛分布的匙吻鲟科鱼类在很多地方消失了,只有两个种在上述两条尚具备基本生存条件的河流中遗存下来。 [2] 右图...

已经有1184人阅读 查看更多

- 皇带鱼 Regalecus glesne huáng dài yú 摇桨鱼

- 黄唇鱼 huáng chún yú Bahaba taipingensis

- 梭子鱼 suō zi yú Barracuda 海狼鱼 麻雀锦

- 油锥 yóu zhuī Castanopsis oleifera G. A. Fu

- 黑鲷 hēi diāo

- 侏儒鲨 yìng bèi zhū rú shā Spined Pygmy Sharks 硬背侏儒鲨

- 白带鱼 bái dài yú Trichiurus lepturus(Linnaeus, 1758)

- 蓝侧海猪鱼 lán cè hǎi zhū yú Leptojulis cyanopleura (Bleeker, 1853)

- 线副唇鱼 xiàn fù chún yú Paracheilinus octotaenia (Fourmanoir, 1955)) 八线副唇鱼

- 麦氏副唇鱼 mài shì fù chún yú Randall et Harmelin-Vivien, 1977